ABRASTRACT

UNI EN ISO 25065 è una norma su ingegneria dei sistemi e del software, destinata soprattutto a tecnici progettisti, analisti aziendali e product manager. Quadro di riferimento e terminologia descrivono i requisiti degli utenti e del sistema interattivo. Il Common Industry Format (CIF) è proposto come metodo per misurare e quantificare i comportamenti dell’utente, generando report destinati a professionisti dell’usabilità e clienti, utili per decisioni informate sull’acquisto di prodotti software adeguati. In Appendice vengono illustrati esempi sui requisiti dell’utenza, con riferimento a specifici contesti d’uso e bisogni identificati.

Il significato di software è facile da comprendere: deriva dai termini soft (immateriale) e ware (strumento o programma). In informatica si fa riferimento all’insieme di procedure ed istruzioni all’interno di un sistema di elaborazione dati. L’ingegneria del software è una disciplina che supporta processi produttivi e metodologie di sviluppo mentre per requirement (requisito) s’intende la capacità posseduta da un sistema, prodotto o servizio, di uniformarsi ad un accordo, uno standard, una specifica o altri documenti formali. Si possono considerare di qualità i requisiti che soddisfano i bisogni di chi si pone l’obiettivo di usare un certo prodotto, informazione o servizio. Tutto ciò premesso, la recente norma europea UNI EN ISO 25065:2021 “Systems and software engineering-Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)- Common Industry Format (CIF) for Usability: User requirements specification”, offre una struttura ed una terminologia che, nel richiamare i contenuti di precedenti standard (in particolare ISO 9241-11: 2018) /1/, illustra i diversi fattori che consentono di capire i processi legati al ciclo di vita di un sistema human-centred, focalizzato sui bisogni dell’uomo. Pertanto, sia i requisiti di qualità progettuale di prodotti e sistemi, sia la loro corretta valutazione non possono prescindere da attività legate a:

Contesto d’uso

Costituito da una combinazione di utenti, obiettivi, attività, risorse ed ambiente (tecnici, fisici, sociali, culturali e organizzativi), può essere descritto come un ambito operativo già esistente o limitarsi alla sua previsione come sistema interattivo dotato di caratteristiche esplicitate (inclusa quella importante dell’usabilità, da includere nella “specifica” dei requisiti dell’utente, per definirne meglio la tipologia). La sua articolazione comprende:

- La popolazione degli utenti di destinazione e/o gruppi di utenti ben caratterizzati

- Gli obiettivi previsti, principali e secondari (con conseguenze oggettive e soggettive)

- I compiti e le attività svolte per il raggiungimento degli obiettivi

- Le risorse necessarie da usare, risorse riutilizzabili (come attrezzature, informazioni e servizi disupporto) e risorse spendibili (come tempo dedicato, impegno umano, disponibilità finanziarie emateriali)

- L’ambiente (tecnico, fisico, sociale, culturale e organizzativo) in cui viene utilizzato il sistemainterattivo.

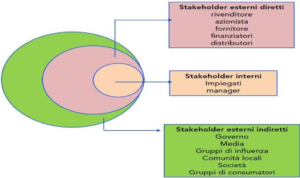

Tale contesto va capito, descritto e ben specificato anche per quanto attiene ai bisogni ed ai requisiti dei molteplici stakeholder interni ed esterni al sistema. In Figura 1 viene evidenziato un esempio delle loro diverse tipologie che ne giustificano la necessaria presenza ed i contributi gestionali e funzionali.

Figura 1 – Soggetti, individui, organizzazioni che gravitano intorno ad una progettualità complessa e partecipata, in uno specifico contesto operativo

Requisiti dell’utente

Nell’interazione “utente-sistema”, con il termine “requisito” s’intende la formalizzazione di bisogni o precondizioni essenziali, per consentire a particolari utenti di raggiungere certi obiettivi ed ottenere i risultati attesi con efficacia, efficienza e soddisfazione, rispetto al livello di usabilità presente in una struttura interattiva basata su: a) riconoscimento delle informazioni; b) inserimento degli input; c) selezione e ricezione degli output. In particolare, l’ingegneria del software utilizza il termine “requisiti dell’utente” per includere aspetti sia “funzionali” che “non-funzionali”, a seconda dei bisogni espressi e capacità specificate nelle interazioni stesse. Ad esempio, per quanto attiene l’usabilità del web è necessario ricorrere a discipline che regolano la costruzione di un sito tenendo conto soprattutto della necessità di semplificare le esperienze di navigazione. In particolare, nel corso dei molteplici step progettuali e funzionali, i requisiti risentono dell’influenza degli stakeholder (interni ed esterni), laddove è necessario rispettare i criteri di qualità e valutazione dei prodotti software (Software product Quality Requirements and Evaluation-SQuaRE). Analisi e specifica dei requisiti avviano un processo che stabilisce i servizi che l’utenza richiede al sistema, tenendo conto anche dei potenziali vincoli di utilizzo. Pertanto, se l’ingegnere del software dovrà concentrarsi prevalentemente sugli aspetti tecnologici, i committenti dovranno considerare con la dovuta attenzione anche gli aspetti organizzativi ed applicativi.

Soluzioni progettuali

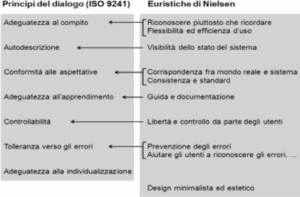

Il design dell’interazione “utente-sistema” o “utente-interfaccia” dovrà tener conto delle indicazioni riguardanti le “specifiche”, che invitano ex ante alla necessaria adeguatezza rispetto all’assetto percettivo uomo-utente. Questa attività prevede processi di progettazione architettonica, implementazione ed integrazione funzionale supportati dalle nuove tecnologie, studiate nei laboratori di ricerca e rese già disponibili nei contesti aziendali più evoluti. Tale approccio, centrato sulle caratteristiche dell’uomo, è in grado di spaziare da sistemi di virtual prototyping (per la creazione di modelli digitali), a strumenti per l’analisi dei movimenti reali o motion capture digitale, fino ad ambienti di realtà virtuale immersivi, con diversi livelli di interazione. In tal senso, la progettazione transdisciplinare pone l’ergonomia cognitiva a supporto dell’ingegneria dei sistemi e del software prevedendo anche l’utilizzo di nuovi metodi e strumenti di progettazione/simulazione/valutazione, per risolvere a monte le possibili criticità di processi e prodotti finali. Le continue interazioni fra uomo, interfacce, macchine ed ambiente, permettono uno scambio di feedback con ricadute positive su benessere, creatività, sicurezza e performance. Gli obiettivi da perseguire riguardano soprattutto salute e sicurezza sul lavoro (prevenzione o riduzione di errori Incidenti e infortuni); l’efficienza funzionale in ottica 4.0 (procedure, postazioni, strumenti, interfacce), tale da favorire anche l’aumento della produttività. Ad esempio, l’innovazione tecnologica ha reso possibile misurare alcuni parametri psicofisiologici dell’uomo nell’interazione con le strumentazioni in uso, attraverso biosensori in grado di registrarne: dilatazione e contrazione pupillare (eye-tracking), frequenza cardiaca e respiratoria, tensione muscolare e conduttanza cutanea, oggettivandone strumentalmente il livello di carico fisico e mentale e, di conseguenza anche la possibile insorgenza di stress. Ad integrazione, viene attribuita grande importanza all’ascolto dell’esperienza personale dell’utente (user experience design), attraverso interviste o questionari, utili per rilevare le percezioni soggettive legate alla specificità del contesto operativo di riferimento /2/. Tutto ciò si configura come ulteriore risposta all’esigenza di rendere “usabile” un’interfaccia o un sistema, secondo la valutazione euristica proposta da J. Nielsen (1995) – autorevole informatico danese – che definì l’usabilità come “la misura della qualità dell’esperienza dell’utente in interazione con ‘qualcosa’, sia esso un sito web, un’applicazione software tradizionale o qualsiasi altro strumento con il quale l’utente può operare. Un prodotto è usabile quando è facile da apprendere, consente un’efficienza di utilizzo, è facile da ricordare, permette pochi errori di interazione e di bassa gravità, è piacevole da usare” /3/. L’aggettivo “euristico” è usato, in matematica, per definire un procedimento non rigoroso che consente di prevedere o rendere plausibile un determinato risultato, da convalidare successivamente con metodi più puntuali. Nell’ingegneria dell’usabilità, si chiamano euristiche quelle valutazioni di usabilità effettuate da esperti, analizzando il comportamento di un sistema e verificandone la conformità a specifiche regole o indicazioni derivanti da principi o linee guida presenti nella normativa tecnica o in letteratura. Al riguardo, la Fig. 2 illustra il confronto fra i sette “principi di dialogo” contenuti nello standard ISO 9241 e le dieci euristiche di J. Nielsen. Il significato del termine “dialogo” riguarda l’interazione utente-sistema, costituita da una sequenza di azioni dell’utente (input) e risposte del sistema (output), finalizzata al raggiungimento di un obiettivo. Le azioni dell’utente comprendono immissione dati, navigazione e controllo del sistema stesso.

Figura 2 – La possibile corrispondenza fra i principi contenuti in ISO 9241 e il decalogo di J. Nielsen

Infine, nell’importante ricorso alla prototipazione, tutte le “parole d’ordine” che riguardano buone soluzioni progettuali ex ante, si possono così sintetizzare /4/:

• Simulazione in ambienti virtuali di specifiche condizioni operative

• Digitalizzazione e codificazione di dati reali, confrontati e combinati con nuove idee.

• Prevenzione di potenziali criticità in prodotti e processi, prima della loro realizzazione.

• Coinvolgimento di utenti/operatori sui quali rilevare comportamenti, gesti lavorativi e parametri fisiologici, indicatori di attivazione del sistema sensoriale e motorio, attraverso l’utilizzo di biosensori per misurare, ad esempio, frequenza cardiaca, tensione muscolare, risposte oculari (eye tracking), etc..

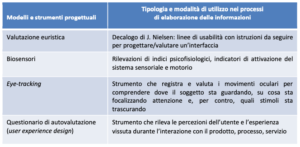

La Tabella 1 presenta alcuni strumenti di indagine per capire la qualità dell’impatto uomo- strumentazioni, durante l’attività lavorativa in una data postazione. I feedback ottenuti (strumentali e soggettivi) potranno essere utili per migliorare ed implementare le soluzioni progettuali stesse.

Tabella 1 – Metodi per simulare e/o analizzare la qualità progettuale di prodotti e processi, prima della loro implementazione

Risultati della valutazione

La valutazione dei risultati iniziata nelle prime fasi del progetto, analizza la qualità del design per capire la sua corrispondenza rispetto ai bisogni dell’utente. Le idee progettuali possono essere valutate più volte durante lo sviluppo del sistema interattivo e possono produrre vari tipi di rapporti di valutazione. Al riguardo, la normativa tecnica nel citare il Common Industry Format (CIF) for Usability, descrive un metodo che riporta i risultati dei test di usabilità che raccolgono misurazioni quantitative dei comportamenti dell’utente. Il format richiede che il test includa misure riguardanti efficacia, efficienza applicativa e soddisfazione d’uso: caratteristiche che enfatizzano il concetto di usabilità, citato in ISO 9241- 11, ma già noto e diffuso da anni in ambito ergonomico. Inoltre, CIF rappresenta uno strumento che consente sia ai professionisti dell’usabilità che ai responsabili aziendali, di arrivare a valutazioni pratiche e attendibili sui prodotti software più adatti alle aspettative e destinazioni previste, consentendo decisioni informate sugli acquisti per la propria organizzazione. In tal senso, l’affidabilità di questo documento di sintesi è il risultato di processi di verifica e validazione che, nel riassumere tutte le informazioni sulle attività già indicate, è considerato utile per il suo utilizzo pratico come “report di prova sull’usabilità”, a dimostrazione dell’esistenza e disponibilità di un quadro chiaro e congruente, rispettoso dei bisogni dell’utenza. Tali dati, supportano il processo di convalida, a riprova che il sistema è conforme anche ai requisiti legati alla partecipazione attiva degli stakeholder. Infine è importante ricordare che la normativa tecnica sull’ingegneria dei sistemi e del software invita a prevenire eventuali “vincoli” in termini di fattori noti per limitare la libertà di progettazione e implementazione di soluzioni usabili. Per ogni buon fine, tali criticità vanno considerate come precondizioni da riconoscere ed identificare.

Bibliografia

- /1/ ISO 9241-11:2018, Ergonomics of human-system interaction – Part 11: Usability: Definitions and concepts

- /2/ Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna 2015-2019 (ADER), in collaborazione con CRIT ed Università di Modena-Reggio-Dipartimento d’Ingegneria: “Industrial Survey – Questionario sui metodi e strumenti per l’analisi della user experience design (UXD)”

- /3/ Nielsen, J., Mack, R., Usability inspection methods, New York, Wiley, 1995

- /4/ Cenni, P., L’ ergonomia in ambiente 4.0, in Dossier 4.0 sul futuro del lavoro tra nuove tecnologie erischi emergenti. Le implicazioni per salute e sicurezza, Associazione Ambiente e Lavoro, 2019.

Paola Cenni

Membro UNI/CT 015 “Ergonomia” Psicologo del Lavoro e delle Organizzazioni